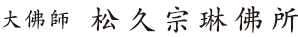

About Matsuhisa Sohrin

- ホーム

- 松久宗琳佛所とは

松久朋琳・宗琳の遺志を継いで

多様な仏像制作をしています。

昭和三七年(1962)、松久朋琳と宗琳により、「京都仏像彫刻研究所」として発足し、

仏像彫刻、仏画、截金、それぞれの分野での後継者の育成と、

集団による多様な仏像制作を目指してきました。

この工房において造立された仏像は、全国各地の寺院に納まり、礼拝されています。

また、100名を越える弟子たちが、ここでの修業を基盤として、

仏師、仏絵師、截金師として、それぞれの道を歩んでいます。

平成四年(1992)、宗琳の没後に「松久宗琳佛所」と改称し、

現在は、松久佳遊(宗琳の次女、仏師・仏絵師)を所長として、

松久真や(宗琳の長女、截金師)をはじめ十数名の弟子が修業し、朋琳・宗琳の遺志を継いでいます。

Member

主な顔ぶれ

Idea

理念

一彫一礼の心で

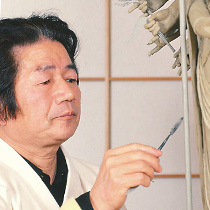

松久宗琳佛所は、豊富な経験と資料のもと、

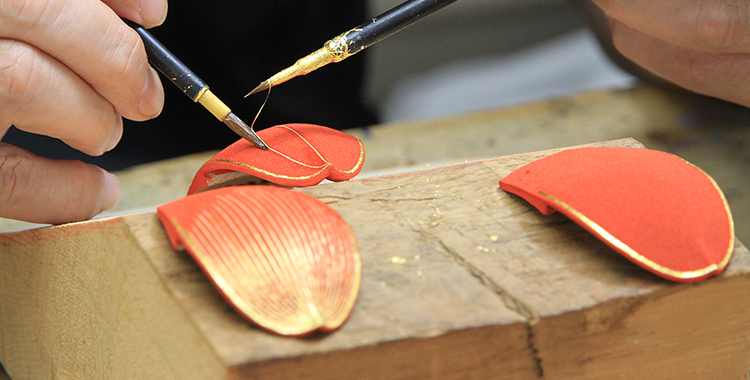

熟練した仏師・彩色截金師・仏絵師たちが日夜「仏つくり」に励んでいます。

互いの技術を生かしあい、仏さまや肖像の造像や修復、頂相や仏画、

截金彩色を施した工芸品などの制作を手がけております。

天平の時代の仏さまがこの世に遺されているように、

現代の仏さまが遠き未来の世に遺され、受け継がれていくことを念頭に置き、

いま私達ができる最高の技で仏つくりをしています。

松久宗琳佛所は、先の「理念」を心に置き、皆様のご要望にあわせて、

仏像や肖像などの制作を承ります。

綿密なる打ち合わせをご納得されるまで精査し、

素晴らしい仏像や肖像を制作させていただきます。

まずは、当方までお気軽にご連絡ください。

仏師を目指す若者募集

仕事内容

仏像彫刻と修復作業

まずは仏師のお手伝い、雑用などから始まり、簡単な木彫を勉強してゆきます。

仏像はたくさんの種類があり、また光背、台座、持物など勉強することはたくさんあります。

その内に木にも刃物にも親しみ、先輩の仕事を見習いながら力をつけてゆきます。

元気と意欲があれば、おのずと身につく仕事です。

手に職をつければ、一生の宝となります。

仕事場の雰囲気が良いので、楽しく勉強ができます。

- 求人

- まずは、仏師のお手伝いからして頂き、仏師の仕事を感じていける方。

- 対象

- 基礎から技術を磨いて技を習得する!仏師になる!という強い気持ちと根気のある方

- 年齢

- 18~30歳頃まで ※育成事業の為、年齢制限がございます

- 勤務時間

- 9時~18時

- 給与

- 前年度実績に基づいた金額(応相談)試用期間有り

- 申込

- 詳細は 075-255-0559 まで御連絡くださいませ。

後日、面接を設けさせていただきます。(履歴書持参のこと)尚、住み込みはございません。

会社の特徴

- 朋琳、宗琳から受けついた伝統の心と技を、真面目に正しく仏像仏画制作、彩色、截金に活かしています。

- 丈六仏の受注はもちろん小さな仏像に至るまで、お施主様のご依頼に耳を傾け、お施主様の願いを叶える実力があります。

Company

会社概要

- 会社名

- 株式会社松久宗琳佛所

- 代表者

- 松久佳遊

- 住所

- 〒604-8076 京都市中京区御幸町通三条下ル海老屋町318番地

- TEL

- 075-255-0559

- FAX

- 075-255-6817

- 営業案内

-

- 開館

- 月~金 10:00 ~ 17:00

土 10:00 ~ 15:00 - 休館

- 日曜 祝日

- 開館

- 月~金 10:00 ~ 17:00

土 10:00 ~ 15:00 - 休館

- 日曜 祝日

松久仏像彫刻会館ご案内

- 3F

- 仏像・仏画・截金教室

- 2F

- 松久宗琳佛所

彫刻工房 - 1F

- 松久宗琳佛所受付

松久宗琳佛所

仏画・彩色・截金工房

宗教芸術院本部

仏像展示・書籍・材料等販売

※1Fのみ随時お入りいただけます。

撮影や工房の見学はご遠慮いただいております。ご了承くださいませ。

- 電車・バスでお越しの方

- JR京都駅より タクシーで約15分

- 京阪三条駅より 徒歩約10分

- 阪急河原町駅より 徒歩約10分

- 地下鉄東西線 京都市役所前駅より 徒歩約5分

- 市バス三条河原町停留所より 徒歩約5分

- 市バス市役所前停留所より 徒歩約5分

- お車でお越しの方

- 京都東インターチェンジより 約30分

- 京都南インターチェンジより 約30分